眼睛和窗户

2022

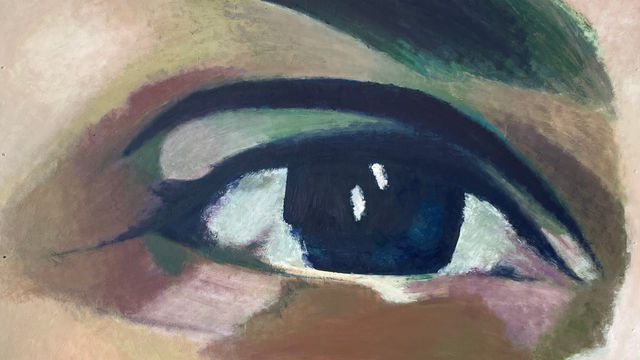

绘画装置《众目睽睽》2022

1. 窗眼

在互联网出现之前,“众目睽睽”一词被赋予了通过公众监督来保障正义的理想。然而,如今人们生存境遇的现实是,我们正处于高科技力量的“公众视野”之下,隐私被彻底剥夺。这样的代价并不能阻止人类的愚蠢与暴行。相反,虚拟世界所积累的情绪张力,以及信息茧房中冲击所加剧的极端性,无不刺激着各种意识之间对立的加剧和群体性暴力的升级。在本作中,在象征互联网视野的窗户内外,众多被放大情绪的“眼睛”在互相窥视的同时,悄然释放着前所未有的怪异的不善与高压!

全景,装置(视频),2022

2. 旧窗

一件旧物成为当代艺术家绘画装置的一部分,进入现代生活的场景,成为人们精神生活的日常伴侣,给人一种新旧交织、以旧换新的感觉。反过来看,附着在作品上的旧窗,作为汲取时空气息的精神之物,在新的环境中成为潜在的提醒物,牵引着人们的心灵穿越曾经经历的时空隧道,使人们平淡的精神世界更加深刻,带来慰藉。

窗户是人类观察外界的眼睛,却也暗示着人类自我禁锢的命运。破旧的窗户,赋予了人类生命无法从根本上改变的命运以虚无或乐观的气息,而这种相反的感受,则来自于每个人自身不同的时空之窗。

纽约上州EVAN家的老窗子和他们家冬日窗外的黄昏如今已成为哥伦比亚大学和纽约大学任教的安东尼朴素公寓的精神窗口!……”

明艳的现代之花爬出虚无背景和旧旧窗框、鲜艳渗到墙上,已成旧之痕迹

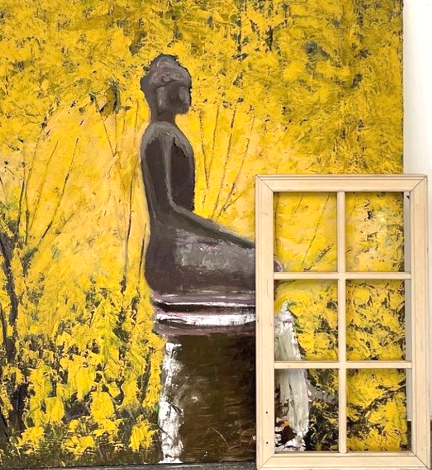

窗是人类观察外界的眼,它也暗示着人类自我囚禁者的命运。窗外佛?被囚佛?

2020年冬天的雪下得没完没了,天色铁青,而彼时大部分时间我的出口只有一扇窗户

记忆中的风景还是一张疲惫的旧画? 唐诗宋词:“二十四桥明月夜”、“杨柳岸,晓风残月”

窗上的十字架自己突然显出来

沧海珠明月有泪

暴风雪与黑色十字架

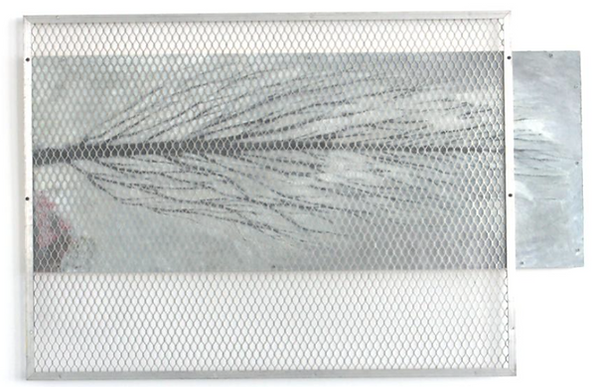

被废弃的铝合金窗废弃的铝窗

窗是现实与虚无间之界碑?窗是现实与虚无的界限吗?

梵音花海

所谓代言绝对真理的抽象并不直接裸露于眼前,而是真实地内置于我们头脑中的那扇小窗。

画中沧海桑田集结于这个残破之窗吗?

3.窗边

4.窗书

我们看世界,既需要透过外窗,也需要透过自身的窗户。外窗受限于时空,而自身的窗户受限于经验。我们眼中的世界之所以复杂,是因为时间、空间和经验虽然限制了观看,却也赋予了观看更多的层次。“一千个读者拥有一千个哈姆雷特‘的名言,只是从接受的角度,而非同时从创作和时空的角度。在不同的时空,创作者和观看者的经验和立场都会随之改变,所以一千个读者眼中的哈姆雷特应该是无限的,这便是窗户的魅力所在。

当我们用文字试图解读现象时,现象背后的意义得以解蔽。最初,象形文字借用文字的视觉性发展出真正逻辑化、意义化的语言后,文字的可视性和可读性分离。东方书法固然顽固地保持着文字的视读双重性,但随着书法的艺术视觉化走向,其可读性与可视性再次分离。

现当代艺术中文字以戏谑的姿态干预到图像领域。但它并非真正意义的对文字的现象和意义双性并存的觉醒。现代平面装帧利用了文字的视觉性,但着眼的是阅读和感官刺激的双重实用,在现象学和形而上学意义上的关联微乎其微。这里,《窗书》将代表意义的文字与代表现象的视觉图像并置,强调了文字的意义象征的外显,就像是将窗内的东西向外翻转,意义的可视性也凸显出来。即不可见的意义被物质化可见化了。

当我们尝试用文字表达现象时,现象背后的意义便开始显现。文字与视觉现象并置,便产生了图形文本。然而,普通文本的可读性和逻辑性凌驾于视觉能力之上,导致图形文本的可读性和可读性被割裂开来。

塞尚在画面中展现了不可见的第三维度,这启发了立体主义时代或者说平板视觉艺术时代,用平面的方式去表现三维的世界。今天的展览将书法与视觉图像并置,意在强调文字的可视性和感性。由于书法本身更具有个体经验的特性,因此用书法来强调个体经验窗口对外部视觉世界的作用。经验之窗总是隐藏在作为背景的外部时空之窗之后。很多时候,人们并不承认或意识到自己是在经验地看待事物。在这里,书法隐喻为艺术家个体经验的一扇窗口,再次肯定了我们看待世界的不同视角。因此,书法作为可见文字与个体经验不可见窗口的隐喻,与我们看到的表面世界并置,从而形成一本真正的视觉窗书。

《窗书》的意义在于,它能够解决困扰艺术圈许久的问题,即在“一切皆艺术”的背景下,如何辨别艺术的优劣,以及在商业艺术泛滥的背景下,艺术家刻意追求个体符号与艺术创作的热情和真诚态度之间的矛盾。(Loy Luo,2021年2月10日)

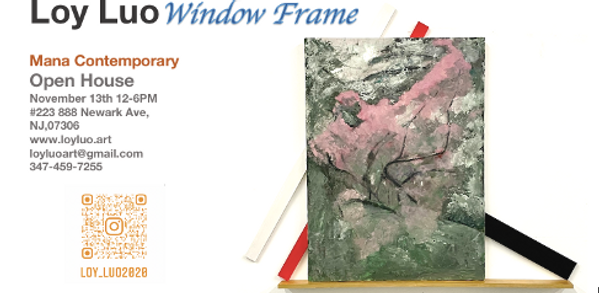

5. 马那当代艺术视频采访开放展艺术家羅一(内容略有调整)

Mana 当代艺术:你是谁?你是做什么的?

羅一:大家好,我是羅一,我来自中国北京,我是一个全职艺术家,我的涉猎范围比较广,绘画,雕塑还有书法,有时候我也做影像。但我目前所做的艺术基本上都是围绕一个项目,即我做的所有这些艺术其实都是在做一个观念

像Mana这样的创造性合作空间对你的工作或人际关系有什么好处?

我两年前来到美国。我很高兴现在在Mana Contemporary有一个工作室。来到Mana后,我觉得自己的创作状态完全打开了。它给了我与来自世界各地的艺术界良好的交流氛围。艺术家们的互动创造了一个令人兴奋的工作环境。这种交流对艺术家来说是非常重要的。因为它带来了一些最新的信息,激发了一些想法

你为什么参加Open House?

羅:我非常兴奋参与open house,这一年当中我辗转了很多地方,但我始终集中精力于做一个窗的项目,实际上这个窗项目是一个窗的变奏,它由很多部分组成。就是一个窗的主题里衍生出了很多主题。 八月,美国的国际女性艺术家协会给我做了题目是《萧瑟与繁盛》的线上交流展。我用不同时间及处境下的作品诠释了时空变化与艺术创作及欣赏的丰富性间的关联。这个看似简单的道理是对今天成功商业艺术家们主动和被迫脸谱化符号化的质疑。而且我也尝试回答多样性和“这一个”艺术家之间可能存在的统一。

Mana不断举办的open house让我有机会把这个窗项目的子项目或小系统,每一次以不同面目展示出来,所以我非常兴奋。比如10月的open house我展示的是《窗书》,在那个展示中,我主要想讨论文字和图像的现象学关系,即,我把书法作为隐藏于现象之窗背后的意义,然后把这窗后的“意义”反转过来,和作为现象之代言的图像并置在同一平面。我认为这是对当下时代中意义趋向零深度之特征的反馈。

即将到来的十一月open house我将展示《窗边》,窗边有很多种意思,我可以把它翻译成坐在窗边,也可以翻译成窗框。边者,框也,有边框才有窗。老子哲学认为窗是无,他强调“无”有“无”之用,而我认为即便是无的存在和呈现也是建基于有的物质基础上,例如框。如果我们说艺术品是无形的精神之窗,那么框就是帮助呈现无形精神的必要的物质,可以说,框是无形与有形世界之间更隐含、更外露,更隐喻的部分。

这些与以往不同的框展示的最明显的一层意义是,即使窗外景色相似或相同,但由于历史的发展,物质世界的框架变了,人们的眼界变了,你个人的经历知识导致的内设窗口也都变了,最后你感觉到的窗外世界总是不一样的。为了传达这样一个意思,我设计了一些跟以往那种很传统的、条条框框的,呆板的画框不一样的画框,尽管它们可能看上去已不再是框子,但它们始终是由一道道边组成。实际上,我是在用一种被解构和重组了的边条暗示不同的视觉经验是何以形成的。

M:你的灵感来源是?

羅:这个主题最初的启发是源于去年冬天我在纽约上州的生活经历,在漫长多雪的日子每天长时间面对的是窗外萧瑟的景色,它让我萌生了做一个窗的观念艺术的想法。而之所以对窗如此敏感,可能又是因为在此之前我在布鲁克林一个没有窗户的半地下工作室内工作居住了整整半年,从而完成了一个无家可归者的行动艺术作品。然而让我能不断深入、深化、变奏这个主题的原因,一方面是由于旅居者不断的处境变迁让我深刻感受到不同时空的不同感受感悟,另一方面是来自于我对发生在自己身上的非常细腻的文化冲突以及融合的思考,这种潜移默化的内在文化基因对于我的艺术表达所起的作用就像是我的大脑里被内置了一个隐形的窗户。

最后,坦率说,我觉得Mana的环境也给了我很大的启发,这里有来自世界各地的艺术家,我觉得每一个艺术家都是一个窗口,我希望接触到更多的不同的窗口,最后也向世界展示我自己独一无二到窗口。谢谢大家!